一、成果介绍

1.低冰点沥青路面材料及配套冰雪主动防治技术(交通学院)

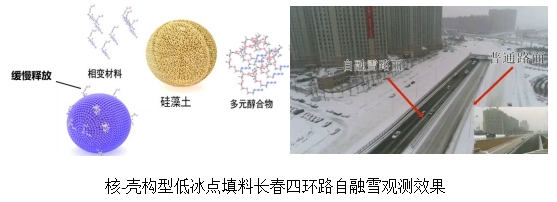

【成果简介】针对冬季公路养护工作中道路积雪凝冰的问题,团队研发了低冰点沥青路面填料和路面主动除冰雪技术,发明了核-壳构型缓释低冰点填料,提出低冰点沥青混凝土设计方法,用低冰点填料替换矿粉,掺入沥青混合料中。该技术采用传统沥青路面摊铺工艺施工,摊铺碾压后路面各项性能均满足要求。在后期服役过程中,低冰点填料在渗透与毛细作用下逐渐析出,达到主动融冰防滑的目的,路表的冰雪逐渐融化,不会黏结在路面上,也不会因车辆碾轧致使融雪结冰,较厚的冰雪也容易清除。相关研究成果获国家技术发明二等奖。

【技术指标】相较于普通路面,车辆在抗冰防滑路面行驶时,动态摩擦系数由0.15提高至0.56,冰雪路表安全最大提升273%。具有小雪可融、大雪不粘、抗滑安全、耐久可靠的功能。

【典型应用】该材料与技术适用于冬季易积雪结冰的路段,能够显著提高冬季道路养护效率,有效降低冬季交通事故率和路面管理养护成本。成果应用于北京大兴机场、北京首都机场、长春四环路等重要交通节点。

2.沥青路面就地冷、热再生成套应用技术(交通学院)

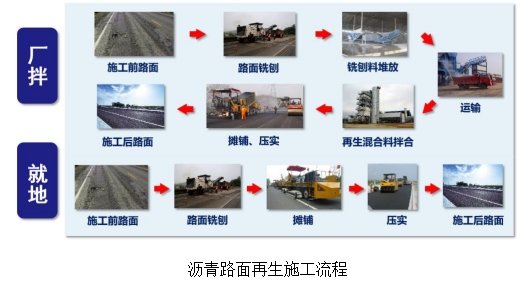

【成果简介】长期以来,沥青路面关键再生设备全部依赖进口,我国缺乏成熟的应用经验,未掌握核心技术,无法将再生技术广泛推广。针对以上问题,团队开发了一套包括旧路评价、试验检测、设计参数、工艺流程、质量控制、工程验收、定额测算在内的全套再生技术体系,能够有效解决传统养护方式存在的资源浪费、环境污染、工艺落后、造价高、周期长、交通干扰性强等问题,充分利用旧路原有材料和先进技术、工艺、设备,实现路面改造良性循环。该成果研发了造价低、性能优的国产厂拌再生设备,提出了不同沥青层厚度比例就地冷再生基层材料参数和冷再生路面结构设计方法。相关研究成果获中国公路学会科技进步一等奖【技术指标】该成果研发的厂拌再生成套设备造价比同类型进口设备价格低1200万左右,旧料掺配比例是国外设备两倍以上,可达50%~60%。热再生施工沥青路面各项技术指标均满足规范标准要求,部分指标相比新铺沥青混合料大幅提升,工程造价降低20%~40%左右。

【典型应用】该技术适用于国省干线公路路面养护工程、高速公路、城市道路等所有等级沥青路面的改造。成果已应用于吉林省公路改造,开展的沥青路面再生工程约1659公里,节约沥青约3.6万吨,节约石料约415万方,降低造价约5.02亿元。

3.聚氨酯前驱体基化学改性沥青制备与应用技术(交通学院)

【成果简介】针对公路建设施工过程中,现阶段聚合物(如SBS,橡胶粉等)改性沥青多采用物理共混方式实现改性剂与沥青共融,并未发生明显化学反应,存在制备温度高、生产能耗大、改性剂用量多、热储存稳定性差、制备工艺复杂、大气污染物排放严重等难题,团队研发了专门用于道路沥青改性的聚氨酯前驱体基反应型改性剂(PRM),并成功应用于工程实践之中。该技术使用液体化学材料代替传统改性剂(如SBS,SBR,胶粉等)制备高性能改性沥青,可显著提升沥青材料的高温性能、抗疲劳性能、抗水损坏性能及抗老化性能,且不对低温性能产生劣化、环保性能优异,特别适用于高温地区。获批编制中国工程建设标准化协会规范1部,成果达国际先进水平。

【技术指标】聚氨酯前驱体化学改性沥青的应用过程较传统聚合物改性沥青,可实现制备温度降低20℃以上、挥发性有机物(VOCs)排放量减少60%以上、能耗节约5%以上、抗水损害性能提升10%以上、高温性能提升3倍以上、抗疲劳性能提升2倍以上,且材料成本持平。

【典型应用】该技术适用于各等级新建、改建及扩建道路工程。已成功应用于云南新昆楚高速公路、山东荣乌高速公路改扩建段、黑龙江吉黑高速公路、吉林延长高速公路等多个重点工程和项目,累计铺筑面积超80000㎡。

4.基于光纤智能测试技术的沥青铺面结构信息监测技术(交通学院)

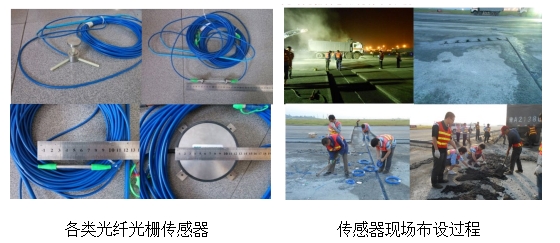

【成果简介】针对传统沥青铺面检测中,难以反映其在复杂环境下实时服役状态的问题,团队开发了基于光纤智能测试技术的沥青铺面结构信息监测技术。该技术可对沥青铺面结构进行长期监测,对道路养护决策规划以及结构、材料性能研究提供必要支撑。建立了基于光纤光栅及分布式光纤传感技术的沥青铺面结构信息监测系统,提出了沥青基材料基体与传感元件间协同变形评价方法,并研发了各类性能优异的路用光纤光栅/分布式光纤传感元件。

【技术指标】相较于传统电磁传感器监测方式,利用光纤光栅/分布式光纤传感技术进行监测成本降低20%以上。自主研发的光纤光栅竖向应变、水平应变、土压力等传感元件灵敏度高于传统同类型传感器,分辨率达到波长尺度的皮米量级,对应温度监测中0.1℃与应变监测中1με。点式光纤光栅传感元件工程现场布设成活率不低于90%,准分布式光纤光栅传感器现场布设成活率不低于80%,分布式光纤布设成活率100%。

【典型应用】成果应用于北京长安街改造工程、北京六环高速、重庆江北机场、北京首都机场、沈阳桃仙机场、鹤大高速、内蒙古苏张高速公路、吉林珲乌高速等工程中,其中重庆江北机场“沥青道面结构信息实时无线传输监测系统”填补了我国民航道面动力响应实时监测空白,整体达到国际先进水平。

5.橡胶改性沥青高性能、低碳转型技术(交通学院)

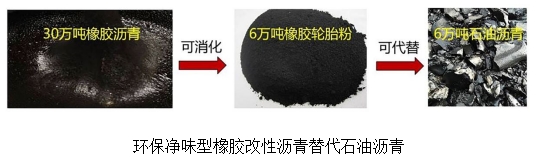

【成果简介】针对废旧轮胎堆存及处理造成的环境污染问题,团队开发了橡胶改性沥青高性能、低碳转型技术,将废旧轮胎研磨粉碎为橡胶粉并用于石油沥青改性。橡胶改性沥青以其优异的高低温性能特别适合于北方季冻区气候环境,然而其在应用过程中存在施工温度高、施工环境污染大、存储稳定性差等问题,一定程度限制了发展。该技术涵盖了环保无臭型废胶粉改性沥青工艺与方法、橡胶改性沥青存储稳定性提升机理及措施、季冻区温拌橡胶沥青改性工艺与方法、生物橡胶复合改性工艺及方法等,能够做到大幅提升橡胶改性沥青的储存稳定性,降低环境污染及施工温度,实现其应用的低碳、低能耗及清洁化。

【技术指标】环保无臭型废胶粉改性沥青较橡胶沥青,烟气排放量降低60%以上,臭味硫化物可减少75%以上;采用橡胶改性沥青存储稳定性提升技术措施,拌和后,橡胶改性沥青48h车辙因子离析指数≤15%,橡胶改性沥青弹性恢复≥90%;生物沥青、橡胶粉等工业废弃物掺量不低于35%;采用季冻区温拌橡胶沥青改性技术,可降低拌和温度15~50℃,同时燃油成本下降20%~50%。

【典型应用】该技术可广泛应用于公路路面面层的铺筑,可降低混合料生产时的燃油使用量,降低橡胶沥青烟气排放,降低工程造价。成果已应用于鹤大高速公路敦化段、国道京抚公路G102工程、吉林省道206工程及山东省多条高等级公路,累计应用里程达500余公里。

6.基于移动车辆的桥梁状态快速评估与诊断技术(交通学院)

【成果简介】我国常规跨径混凝土梁桥占比达80%以上。针对数量众多的该类桥梁,现有的定期检查和荷载试验等诊断评估方法,存在工作耗时长、经济成本高、检测间隔周期长且需中断交通等问题。该成果研发了可实现快速、经济和低交通干扰的混凝土梁桥上下部结构诊断评估技术。可在基本保证桥梁正常营运前提下,实现对桥梁状态及时有效的识别和诊断,可显著降低诊断评估的实施代价和成本。该技术的推广应用将有助于桥梁病害和结构状态变异的早期发现和及时处置,大幅降低检测和维修费用,产生显著的社会经济效益,可为区域路网桥梁集群运维管养的降本增效和安全保障提供重要的技术支撑。相关研究成果获2023年山东省建设科技创新成果竞赛一等奖。

【技术指标】该技术较传统的常规荷载试验方法,桥梁检测时间减少约75%,人员设备投入降低约65%,可减少或基本消除试验对运营交通影响,可显著提升既有桥梁状态评估检测工作效率和经济社会效益。

【典型应用】该技术可广泛应用于公路和城市桥梁集群结构性能劣化筛查、桥梁结构状态评估和超限车辆过桥安全性评估等领域,可为公路和城市桥梁运维管理决策提供依据。已在山东、甘肃和黑龙江等多地公路和城市桥梁试验检测项目中得到成功应用,取得了良好效果。

7.基于芯吸土工织物的路基主动脱水技术(交通学院)

【成果简介】针对由水分迁移和积聚导致的路基冻胀、松软和坑洞等问题,研发了具有主动排水和加筋复合功能的芯吸土工合成材料,提出了一种高效、低碳、绿色的路基主动脱水技术。该技术利用芯吸纤维具有强亲水性和高比表面积的特点,通过超细纤维的芯吸作用实现了非饱和条件下路基水分的主动渗排,有效降低路基含水量,结合排水-加筋协同作用有效提高路基的服役性能。该技术实现了传统路基排水由被动向主动的新模式,为我国交通基础设施安全、绿色、韧性发展提供了新的技术思路。相关研究成果获国际土工合成材料学会创新科学技术奖。

【技术指标】较传统路基排水设计,采用该技术可将路基土含水量降低15%,回弹模量升高60%;与传统高路堤路基相比,采用该技术可将路基厚度减小30%,路基占地面积减小23%,土方量降低39%。

【典型应用】该技术可广泛应用于公路、铁路、机场、工民建等领域的地基加固、软基处理、边坡加固以及重金属污染土修复等工程,相关研究成果已成功应用于京哈高速公路、北漠高速等工程,并向山东、四川、河北等地推广。

二、联系方式

如您对以上成果有进一步合作交流意向,请与我们工作人员联系对接。

房经理 0531-86196383

亓经理 0531-86196382