一、成果介绍

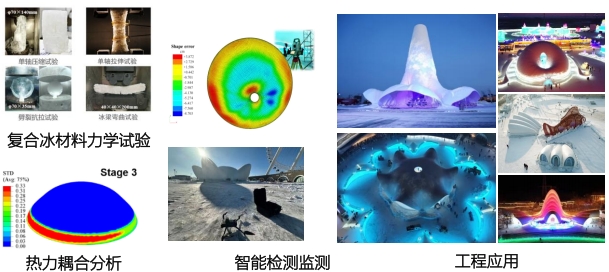

1.冰雪景观结构设计建造与健康监测(土木学院)

【成果简介】为推动我国冰雪产业发展和未来极地开发,研发了新型高性能冰材料与冰雪景观结构。针对大跨度冰壳结构“气膜+喷射”建造技术开展系统性研究,重点解决了气膜模板的找形问题和喷射施工中的成型精度控制问题。首次建立基于热力耦合的冰壳结构精细化分析方法,准确模拟了冰壳结构在动态热力环境下的非线性力学性能与损伤演化规律为复杂环境下冰壳结构健康监测与安全预警奠定了理论基础。自主研发“冰壳原位强度无损检测”等检测与监测设备,同时引起光纤光栅传感器、激光测距传感器等先进监测手段,实现了健康监测系统的自动化及智能化。主编《冰壳结构技术规程》标准;相关成果授权国家发明专利4项、软件著作权3项,获2022年中国钢结构协会技术创新奖,并获央视专题报道。

【技术指标】复合冰材料的承载能力提高2-3倍,形态控制精度较传统技术可提升约12倍。实际冰壳结构的施工效率可以提高约40%,总需水量可节约30%。实现了健康监测系统的自动化及智能化,结构响应的监测效率提高2倍。

【典型应用】该技术可广泛应用于冰雪景观结构结构设计施工与监测。2016年以来,团队结合大跨度复合冰壳结构设计建造技术,开展了17座大跨度冰壳建造项目,其中FlamencoTower建造高度30.54m,创造了吉尼斯世界最高冰壳建筑记录,获得WA中国建筑“设计实验奖”,提升了冰壳结构在寒地区域的产业化和社会影响力。

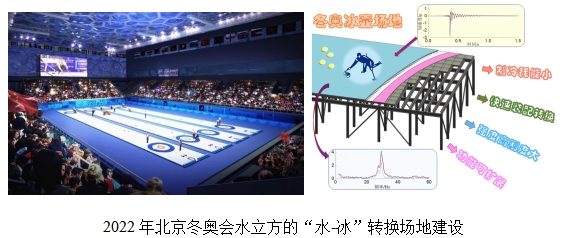

2.装配式冰场设计与建造技术(土木学院)

【成果简介】针对传统体育场馆功能单一、利用效率低、维护成本高等问题,提出了一种可快速装拆的冰场建设技术,可将各类传统运动场地迅速改装为冰上运动场地。该技术包括了可调平的自立式冰场支承结构、冰面构造做法、制冰方法、冰场性能监测方法等,可为各类冰上运动提供临时或永久场地。系统研究了多种因素对赛场人工冰的强度影响规律,提出了赛场人工冰的强度破坏准则,建立了一套结构变形、应力、振动加速度等关键指标的实时健康监测系统,实现了数据的高速传输和远程控制。该技术助力2022年北京冬奥会冰壶比赛,实现了水立方向冰立方的功能转换。发明的装配式冰壶场地结构,可以快速完成水-冰转换,成功打造了水立方双奥场馆。装配式冰场转换便捷,不仅可以用于国际冰壶大赛,而且可以在赛后随时进行水-冰功能转换,极大提升了赛后运维的利润和可持续发展能力。

【技术指标】提升了传统体育场馆的利用效率,比新建冰上场馆节约投资成本40%以上,提升赛后运维的经济利润20%以上,还具有带动城市旅游、周边消费、提升知名度和影响力等潜在效益。

【典型应用】本技术拥有十余项国家专利,在2022年北京冬奥冰壶场馆“水立方/冰立方”中成功应用,未来可用于各类冰上运动的临时或永久场地的建造。

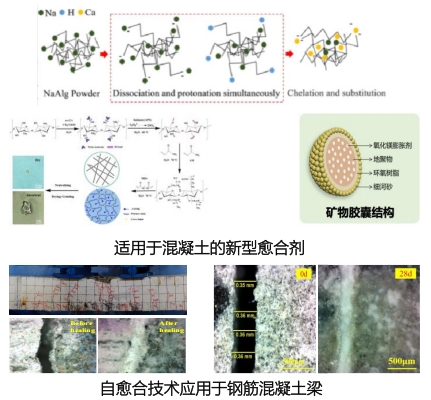

3.自愈合混凝土材料制备技术(土木学院)

【成果简介】混凝土脆性大、抗拉强度低、原生缺陷多,在使用过程中不开避免地会产生微裂纹。对于服役过程中混凝土裂缝的检测与修复是一个长期困扰着土木工程技术人员的技术难题。自愈合或自修复混凝土为混凝土裂缝修复,延长材料与结构的使用寿命提供了新方向。该技术研制了适用于混凝土的自愈合材料,主要包括海藻酸钙聚合物、壳聚糖基超吸水聚合物、离子络合物愈合剂、氧化镁基矿物胶囊等,形成了具有裂缝自愈合功能的高耐久性混凝土。

【技术指标】实现了钢筋混凝土梁中宽度小于400μm裂缝的完全闭合。

【典型应用】技术可应用于可以被用于桥梁、隧道、地下设施、航空跑道等重大基础工程。

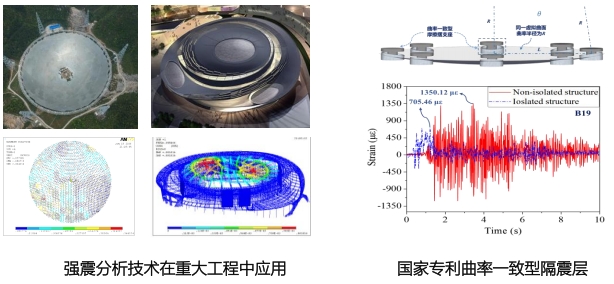

4.空间结构强震失效机理与抗震性能提升技术(土木学院)

【成果简介】针对强震作用对大跨空间结的失效机理及先进设计方法,定义大跨空间结构的强震失效模式及判别准则,建立典型大跨空间结构强震损伤模型,揭示大跨空间结构的强震失效机理。建立大跨空间结构考虑材料损伤累积效应、地震空间性效应、下部结构耦合效应、序列地震效应及非结构构件的强震分析方法,实现空间结构抗震性能的准确评估。建立空间结构基于性态的抗震设计方法及基于概率的风险评估方法;提出基于曲率一致型摩擦摆支座的、考虑隔震与减震联合控制的减隔震控制方法。相关研究成果获国家科技进步二等奖1项、黑龙江省科技进步二等奖1项、中国建筑工程总公司科学技术一等奖1项及近10项国家发明专利。

【技术指标】建立基于大跨空间结构损伤模型的风险评估技术,可实现地震风险的快速评估;采用基于曲率一致型摩擦摆支座的隔震与减震联合控制方法,结构地震响应减振率达80%左右。

【典型应用】基于性态的抗震设计方法及基于概率的风险评估方法可用于各类大跨空间结构抗震设计与评估;减隔震技术可广泛应用于有减震需求的新建或改造建筑,特别在具有跨度较大的空间网格结构(如交通枢纽、大型体育场馆等)中具有较高的推广价值和应用前景。

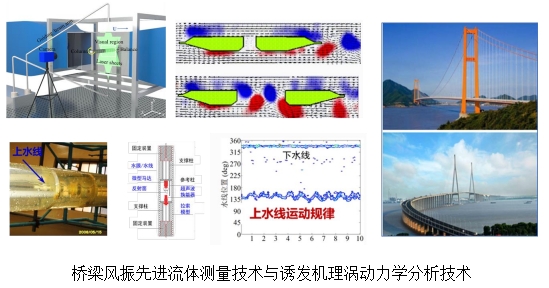

5.桥梁风振流动测量和诱发机理分析技术(土木学院)

【成果简介】基于先进的流体测量技术揭示风振诱发机理是桥梁进行抗风设计以及服役桥梁异常风振成因分析和风振控制的基础。该成果首先研发土木工程最完备的高时空分辨率粒子图像测速技术、发明了超声和计算机视觉的斜拉索水线几何形态定量测量技术,获得了高质量绕流场和水线运动特征;揭示了分离式箱梁间隙涡与尾涡“双涡”结构诱发大幅涡振的机理、斜拉索展向非一致涡脱诱发多模态涡振的机理、桥塔低频涡脱和高湍流度是塔区吊索诱发大幅风振机理、气-液-固三相同频共振诱发拉索风雨振机理,形成了系统的服役桥梁风振诱发机理涡动力学分析技术。相关成果获黑龙江省自然科学一等奖(2020)和中国公路学科科学技术一等奖(2021)。

【技术指标】高时空分辨率粒子图像测速系统(软件算法具有自主知识产权),时间分辨率0.005s,测量空间范围达500mm*500mm、空间分辨率0.19mm;水线超声测厚系统,水线厚度测量精度达0.05mm;水线形态计算机视觉识别技术,其水线展向和周向测量精度分别为0.76mm,周向是0.63°。

【典型应用】成果已应用于西堠门大桥、苏通大桥等重大工程复杂风振成因分析,为了桥梁抗风设计、日常管养和维护提供重要支撑。

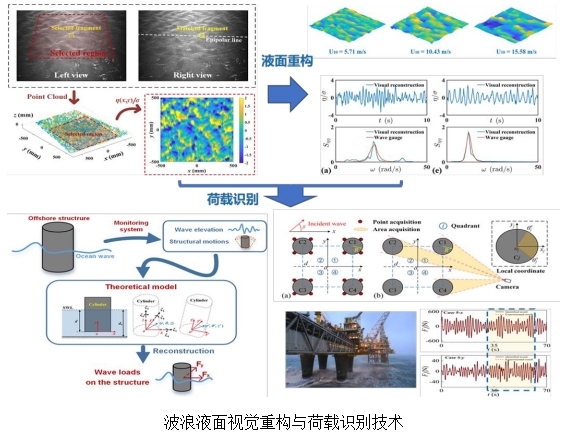

6.风浪液面视觉重构与荷载识别技术(土木学院)

【成果简介】针对传统浮标风浪监测数据有限、工程结构波浪荷载监测难的问题,建立了风浪三维液面双目视觉重构方法,实现了大范围波浪场液面波高、周期、频谱、波向等数据提取。建立了基于液面监测数据的基础结构波浪荷载识别技术,具有算法计算效率高,识别结果精确,原始监测数据简单,采集设备安装方便等优点。

【技术指标】实现了基于机器视觉的海洋工程结构波浪液面重构和荷载识别,识别误差<5%,识别步长耗时<0.1s(在获得液面后的荷载识别耗时),可实现在线识别。

【典型应用】技术可广泛应用于海洋与桥梁工程基础结构近场波浪液面重构和荷载监测,为海洋与桥梁工程荷载设计、评估和监测提供理论和技术支撑。

7.人-车-路-桥全场景风险管理与预警系统(土木学院)

【成果简介】针对我国公路基础设施集群规模庞大、交通事故多发且影响恶劣、道路与桥梁病害难以快速发现和及时修复等问题,研发了基于营运车辆主防系统的道路、桥梁智能化检测、监测和病害识别成套技术。该技术实施载体灵活,可利用基础设施健康监测系统、重载营运车辆群智能终端、非现场执法智能终端、荷载试验数据、有限元模拟分析、交通管控等多源信息,建立数据与物理模型的孪生关系,通过巡检、检测或在线监测完成公路桥梁异常与病害的快速定位、识别。该技术可为公路运营与管养提供良好的技术支持。

【技术指标】项目成果较好的打通运政、管养、营运监管等多个平台,解决独立平台信息孤岛问题。其中,以高速公路为例,与传统的大件评估手段相比可节约评估时间成本约90%以上,IRI等重要指数评估误差不超过5%。

【典型应用】该技术可广泛应用于高速公路运营、城市级乃至省级智慧交通指挥与运营中心。截至目前,该技术已成功应用于太行山高速公路、京新高速公路、齐齐哈尔市交通运行指挥中心、辽宁省交通运行指挥中心,并向河北省、山西省和内蒙古自治区等地推广。

8.太阳能光-热-电有序利用技术(建筑学院)

【成果简介】针对建筑能耗高、碳排放大,研发了光伏、光热一体化建筑用能系统,实现对太阳能光伏、光热梯级利用与柔性调控;针对建筑中玻璃幕墙能耗高(夏季过热、冬季过冷),冬夏季功能不可调,研发了光热解耦、电致变色、自适应调节多功能智能调控玻璃窗;针对地下空间采光差、综合能耗高的问题,研发了具有光热解耦功能的太阳能的光导管采光系统,实现了太阳能采光的同时降低空调冷负荷。

【技术指标】该技术实现太阳能分波段有序利用,紫外线UV(280nm-380nm)消杀、可见光VIS(380nm-780nm)采光、可见光+近红外(500nm-900nm)发电、近红外NIR(780nm-2500nm)产热。

【典型应用】该技术可广泛用于建筑中,包含建筑墙体、建筑玻璃幕墙、玻璃门窗、地下空间采光系统等。已在北京冬奥会、深哈产业园、中誉设计有限公司、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司应用。

9.礼仪性冰构筑物设计与搭建(建筑学院)

【成果简介】第九届亚冬会(亚洲冬季运动会)作为一项重要的国际体育赛事,其礼仪性环境及冰建筑构筑物的设计与建造应很好的体现主办国及主办城市的文化特色与技术创新。本设计与建造实践具有以下特点:文化体现与创新结合:设计应融合亚洲多元文化和主办地的地域特色,同时利用现代的光电科技和创意手法展现独特的冰雪艺术,创造出既有传统韵味又具时代感的环境氛围;永久构筑物与临建冰雪设施相结合:结合所在特定环境的特点和属性,通过环境一体化设计理念,结合设置永久景观构筑物和临时冰雪构筑物;后期利用与可持续规划:在设计初期就有针对性的考虑赛后构筑物的社会服务功能,做到永临结合。

【技术指标】设计服务费依据雕塑艺术品的取费原则,设计费为工程总造价的15-20%。工程造价根据相关地段大小和构筑物体量,按照每立方1500-3000元区间进行总价控制。

【典型应用】由于定位于礼仪性冰构筑物,所以场景与环境应该与之相匹配。应用场景适于选址于城市级节点广场(如防洪纪念杯广场、索菲亚广场等、机场到达广场)、礼仪大道交通节点(机场路交通环岛、长江路、黄河路道路绿化带)、亚冬会各主办场馆入口或仪式性空间(如会展片区)、亚冬会运动员村的礼仪性空间、城市原有纪念性空间。

二、联系方式

如您对以上成果有进一步合作交流意向,请与我们工作人员联系对接。

房经理 0531-86196383

亓经理 0531-86196382