一、成果介绍

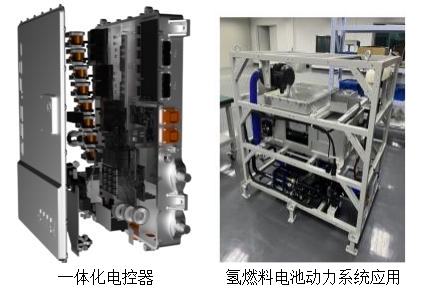

1.氢燃料电池系统高集成高可靠可编程一体化电控技术(电气学院)

【成果简介】针对传统分立式燃料电池电控架构体积大、重量高,且线束较多、维护困难,难以实现全回路协同等问题,研制氢燃料电池系统高集成高可靠可编程一体化电控软硬件平台,解决了燃料电池控制中存在的跨频域、多约束、强抗扰等问题,实现了包含功率电路在内的氢电系统电控器件软硬件一体化集成,从整体系统层面进行各个子系统的控制、调度及优化,实现降本增效。

【技术指标】多合一燃料电池控制器功率密度≥6.5kW/L,主功率部分功率密度≥25kW/L;DC-DC最高转换效率≥98.5%;高速空压机控制器加减速斜率≥100000rpm/s;产品关键零部件国产化率≥95%;集成要求,燃料电池系统核心主控FCU,空压机驱动器主控ACU,升压驱动主控DCU,交流阻抗扰动EIS需集成在一块控制板内;交互速率达到燃料电池主控FCU与空压机主控,升压DC驱动主控交互时间小于1us,数据采集频率最高可支持1k,支持操作日志。

【应用前景】该技术能够完全替代传统的分立式燃料电池系统控制器,搭建了行业内首个可编程的一体化电控系统架构,应用至氢储能发电、氢能应急供电、氢动力船舶、氢动力陆上载具、大载重长航时飞行器等领域,实现储能及动力燃料电池的高品质控制。

2.无人机动力系统(电气学院)

【成果简介】随着无人机在航拍、测绘、农业、植保、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、新闻报道、电力巡检、影视拍摄等领域的应用,极大拓展了无人机原本的用途,而无人机动力系统则是其核心。该无人机动力套装,用于搭载重多旋翼/垂起固定翼等场合,包含电机、电调、桨叶三者完美配合激发最优异表现,具有强劲、安全、灵动、高效、稳定、便捷、可靠的特点。电调采用高效的先进自研FOC算法,实现电机的智能化精准控制,电流输出平稳,转速波动小,系统更稳定。其较低的功率损耗,能够带来更高的巡航时间,延长系统使用寿命。固件支持OTA升级,方便快捷。

【技术指标】推荐电池:18SLiPo;最大拉力:30kg/轴70V海平面,推荐起飞重量;15-17kg/轴70V海平面;动力总成重量:2318g(含桨及配套结构件);使用环境温度:-20~55℃,使用碳管直径:40mm,防护等级:IPX7。

【应用前景】该无人机动力套装可广泛应用于农业、消防、物流、应急保障等场合。

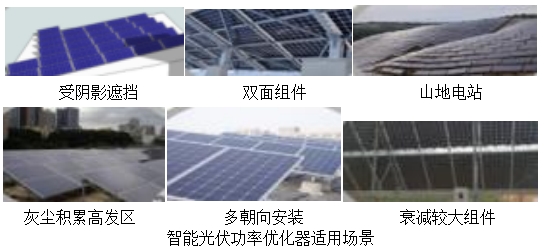

3.智能光伏功率优化器技术(电气学院)

【成果简介】目前全球各国正面临气候变暖和能源危机的世纪难题,随着各国相继提出减少碳排放目标,以实现碳达峰和碳中和,全球光伏也因此迎来了新一轮蓬勃发展。其中分布式光伏飞速增长,但分布式光伏场景面临3大挑战:屋顶资源不足,遮挡场景广泛存在;高压直流带来安全隐患;光伏电站运维黑盒。组件级智能优化可做到:1.不惧阴影遮挡,提升5%-30%发电量;2.灵活设计,可打破传统组件铺设规则,充分利用屋顶面积,在有限空间实现更高装机容量,可提升30%装机容量;3.安全关断,保障人身和财产安全,30秒内将高压直流降到0V;4.智能运维,组件级监控,实现精细化管理,可降低运维成本40%。

【技术指标】本产品设计额定最大功率650W,最高工作电压85V,最大输出电流15A,最大效率99.5%,加权效率99%。工作温度范围-40℃~+85℃,寿命25年,防护等级IP68。具备组件级远程监控、控制、保护等功能。

【应用前景】该技术可广泛应用于各类光伏电站,进行组件级监控及管理,特别是针对光照条件有缺陷的光伏电站,本方案将大幅提升发电容量。截至目前,该技术已设置在芜湖发电站等运行。

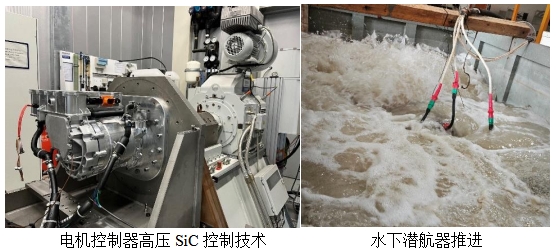

4.电机控制器高压SiC控制技术(电气学院)

【成果简介】发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。除新能源汽车,交通各领域均在向全面电气化转型,针对行业的推动,电机控制器产业也面临技术升级的挑战。在电机控制器内,SiC技术可实现更高的开关频率,从而通过降低谐波损耗来提高电机效率及电机NVH水平。利用SiC半导体材料耐高温、耐高压、可承受更高开关频率的特性,可综合进行系统及效率优化设计。在电机成本及性能的推动下,需要减少位置传感器实现更高的NVH性能,也推动软件开发出适合大型电机的无感控制技术以及随机变频及谐波电流主动控制技术。以上技术共同组成了本高性能电机控制器高压SiC控制技术。

【技术指标】本技术控制器最高工作电压760V,峰值输出功率200kW,峰值电流300A,最高开关频率20k,支持随机变频控制,支持无位置传感器的矢量控制,具备5、7、11、13等阶次噪声的主动控制技术。

【应用前景】该技术可应用于各类新能源汽车电驱项目及特种高性能电机控制项目,目前已推广至一汽大众等企业,成功实现控制器装车、装艇验证,并达成了高性能、低噪声的表现。后续将推广到更多新能源汽车、摩托车、飞行器、船舶电机控制上。

5.高原高寒氢动力电源(能源学院)

【成果简介】电源以氢燃料为基础,采用质子交换膜燃料电池技术,通过氢气和空气中的氧气发生氧化还原反应产生电力。同时结合低温热管理、高效余热回收、先进控制技术等,实现应急电源可在-41℃~40℃运行。

【技术指标】高原高寒便携式氢能应急电源持续输出功率1kW。

【应用前景】电源可在高海拔、高寒地区实现电力应急响应,保障电力系统稳定可靠运行。

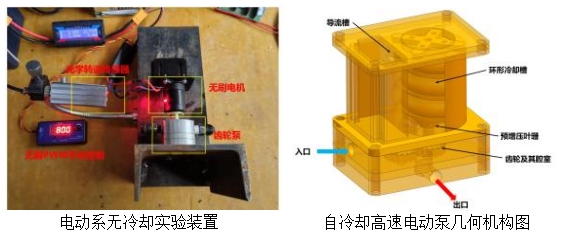

6.一种飞行器用高速电动燃油泵(能源学院)

【成果简介】针对航空类发动机燃料供给系统繁重且占用空间大,常用燃油泵例如同轴涡轮泵功率耦合效果强,调节过程过于繁杂以及小体积高功率密度电机散热效果差的问题。提出了一种高转速,流量大,增压效果好且体积与质量小的自冷却电动泵。该电机泵在满足发动机燃油喷注压力和流量需求的前提下,实现了供给系统配重大幅降低的目标,所使用的高功率密度电机稳定工作时不超温,同时无刷电机调节过程灵敏的优势,适用于高机动性需求的航空发动机领域。

【技术指标】电动泵齿轮泵供给流量设计为10-50g/s;精度±1g/s;出口压力0-4MPa;整个电动泵系统总量不超过300g;可长时间工作。

【应用前景】该高速电动泵技术突破了传统电动泵体积庞大且沉重的缺点。通过与无刷电机和高效控制器的配合使用,该技术能够有效应用于使用常温液体燃料的航空发动机燃油供给系统。这不仅为航空航天发动机节省了大量空间,还可以提升了飞行器的整体性能。

7.脉冲爆震激波增压发动机(能源学院)

【成果简介】针对宽速域组合飞行器动力系统在Ma0速度下的启动问题和脉冲爆震发动机推力不连续的问题,研制了一款基于脉冲爆震激波增压的新型推进系统,实现了Ma0速度下自启动,可以作为宽速域空天飞行器在低速下启动的动力系统,解决了脉冲爆震发动机推力不连续等问题,降低了发动机的死重和简化了发动机结构,使脉冲爆震激波增压发动机具备更高的推重比。

【技术指标】实验中单次爆震激波引射质量比达2.24倍;仿真单次爆震激波引射质量比达5倍;预期脉冲爆震激波引射增质量比达到3倍,脉冲爆震引射稳定增压比达到2倍。

【应用前景】基于脉冲爆震的激波增压系统可以充分利用爆震燃烧效率高的优势,降低油耗,同时,脉冲爆震激波增压系统结构简单,整体重量低,对于航空方面,相比起传统的涡轮发动机可以有效降低成本,实现更高推重比,具备技术优势;脉冲爆震激波增压系统具有结构简单,制造工艺难度低等优点,在民用方面可以作为工业用气体常规增压装置,实现低成本、稳定可靠的增压效率,同时能为小型飞行器提供动力产品。由于其低成本、结构简单的特性,既可作为一次性弹用动力系统或者靶机动力,又可作为可重复使用的宽速域飞行器低速启动的动力系统。

8.油气藏气热联采技术(建筑与设计学院)

【成果简介】针对我国清洁供热的紧迫性以及废弃油气井筒数量多、环境风险高、报废处置难等问题,研发了超临界CO2油气藏气热联采技术。利用CO2驱替,突破了天然气的采收极限,并实现了区域性CO2地质封存。通过数值模拟和缩尺实验,厘清了多场耦合作用下CO2-水两相非等温热质输运机制,提出了多孔热储和注采井筒内CO2取热增效措施。搭建了“地热+”的多能互补区域供热系统,形成了取热侧、供热侧负荷匹配策略及协同调控机制,为我国供热能源转型以及中低温地热资源高效开发提供了技术支撑。

【技术指标】该技术通过CO2在储层内驱替作用,将天然气采收率提高20%~30%。通过射孔结构、注采参数等优化设计,将CO2取热效率提高25%以上。通过耦合多能互补技术、相变蓄热技术,可实现20年以上的稳定供热及CO2地质封存。

【典型应用】该技术可广泛应用于石油、天然气产业以及中低温地热资源开发领域。相关成果已成功应用于江苏省金坛市油气井的注采气策略优化及部分地区枯竭油气田地热开采利用。

9.新型热泵技术(建筑与设计学院)

【成果简介】针对我国建筑采暖、工艺除湿、制冷、农产品干燥、工业余热回收等领域低碳技术需求,研发了新型高效热泵(制冷/制热、除湿)系统。同时,开发了高温蒸汽型(130℃蒸汽)热泵机组,提高了系统的综合效率,解决了工业/建筑用能系统的高能耗、高碳排放问题,为我国“双碳”目标提供了科技支撑。

【技术指标】该技术可实现严寒地区(室外温度-30℃)室内采暖热泵技术COP达2.0以上;在室外新风为温度35℃,相对湿度70%的工况下,除湿机组的COP达4.4,单位能耗除水量(SMER)达4.01kg/kWh;热源水温为60℃工况下,高温蒸汽型(130℃蒸汽)热泵机组COP达2.5。

【典型应用】该技术可广泛应用于严寒地区低能耗建筑采暖工程、船舶行业工艺除湿、工业余热(地热能)利用等领域。截至目前,相关研究成果已成功应用于深圳市美诗盾新能源有限公司、汉福启东环境科技股份有限公司、哈尔滨市深哈产业园区、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司等地。

二、联系方式

如您对以上成果有进一步合作交流意向,请与我们工作人员联系对接。

房经理 0531-86196383

亓经理 0531-86196382